広い体育館のなかに、子どもたちの元気な声が響き渡る。

「おっ、よくできたね! じゃあこっちもやってみる?」

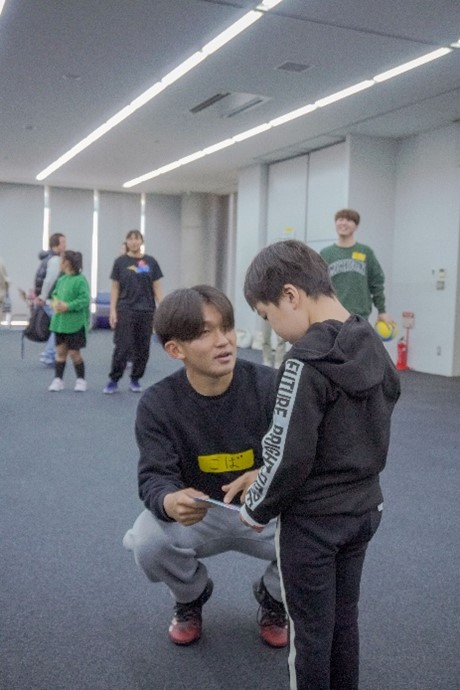

大きな体をかがめて、子どもと同じ目線で優しく語り掛ける学生の姿。少し離れた場所にいる保護者たちは、その様子を笑顔で見守っている。2024年11月の土曜日、流通経済大学の龍ケ崎キャンパスでは、流経大生と子どもたちが、構内のプールや体育館で触れ合う光景が見られた。発達障がいなど支援を必要とする子どもとその保護者の方々を対象とした、スポーツ体験を通して“できることを見つけよう”というイベント「わくわくデイキャンプ」だ。

関わる人みんなの可能性を広げる試み

文部科学省が2022年に行なった調査によると、通常の学級に在籍する小中学生の8.8%が学習や行動に困難のある発達障がいの可能性があるという(※)。2012年の調査結果から2.3%増加している。こうした子どもと保護者に対するサポートがますます重要になっているが、大都会に比べて、多くの地方都市ではまだ十分とは言えない。

そこで、「“誰一人取り残さない”キャンパスと地域づくり」を目指す流通経済大学は、「ダイバーシティ(多様性)」を推進する活動の一つとして、2022年から毎年「デイキャンプ」を開催している。発達障がいの子どもたちが、流経大生や教職員と一緒に一日を通してさまざまなスポ―ツやゲーム体験に挑戦。「できること」「いいところ」を見つけてそれぞれの個性や力を伸ばそうというイベント。SDGsの目標でいえば「目標3 すべての人に健康と福祉を」「目標4 質の高い教育をみんなに」「目標10 人や国の不平等をなくそう」に関わる活動だ。地域への貢献という点に注目すれば「目標11 住み続けられるまちづくりを」の達成にもつながる活動といえるだろう。

流通経済大学スポーツ健康科学部スポーツ健康科学研究科の准教授で、長年、小児科医として多くの発達障がい児に接してきた金子衣野(かねこ・その)先生は次のように話す。

「『障がい』という言葉に意識が行きがちですが、秀でた才能を持っていたり、ユニークな感性を持っていたりするのも事実。新しい体験をすることで、そんな子どもたちの可能性を広げるきっかけをつくりたいと考えたのです」

また、学生たちの学びにもなるのでは、という思いもあった。龍ケ崎キャンパスに通う学生は、各スポーツ競技で活躍するアスリートが多い。中には勉強に苦手意識があり、自己評価を低くしてしまっている学生もいる。金子先生は、「学生たちが新しい気づきや自信を得る機会になる」と考え、ボランティアを募集。幼児教育や教員志望者を中心に学生たちが集まった。

一人ひとりの個性を大切に~小さな一歩が新たな挑戦につながる

事前準備では、学生たちが中心となって、子どもたちと一緒に取り組むゲームやスポーツの内容を考案。当日は、子どもたちとペアを組みマンツーマンで、お兄さん、お姉さんとしてサポートした。学生たちは、事前のレクチャーで発達障がいの基礎知識や子どもたちへの接し方などを学んだが、金子先生は「大切なのは、決められた対応ではなく、子どもたちの個性に合わせて柔軟に対応すること」と強調する。

「当然ですが、子どもたちは一人ひとり違います。何が得意で何が苦手か、どんなことに興味があるのかを注意深く観察し、その子に合った声かけやサポートをすることが重要です。学生たちは、最初は戸惑うこともあったと思いますが、子どもたちと触れ合う中で、私が期待していた以上にしっかりとした関わり方ができていたと思います」。

参加した学生の一人は次のように振り返る。「普段の生活では、自分にとっての“当然”は相手にとっても当然と考えてしまいがちでした。でも、子どもたちと接することで、みんなに個性があり、自分の当たり前は誰にとっても当たり前ではない、と気づかされました」。

デイキャンプのプログラムは、子どもたちが達成感を感じられるように、順位をつけたり、ゴールを明確に設定したりせずに「緩やかさ」を重視している。たとえば、プールが苦手な子には無理強いせず、水のかけあいっこをするなどまずは水に慣れることから始める。学生たちは、子どもたちの様子に合わせてコミュニケーションをとり、最終的に初めてプールに入ることができた子どももいたという。

「最初は怖くて泣いてしまっていたのに、最後は自分からプールに入って、浮き輪で楽しそうに遊んでくれました。わずかな時間の間にその子の成長が感じられて、ハッとさせられました」と、プール遊びを担当した学生は挑戦することの素晴らしさを実感していた。

「水に入るのが怖いという気持ちを理解し、寄り添うことで、子どもたちは新たな一歩を踏み出す勇気を得ます。この経験は、プールだけでなく、他の場面でも活かせるはずです」と金子先生も話す。

自分が挑戦して「できた!」という感覚は、また新しい挑戦をする際の自信になる。一つひとつは小さなことでも、未来につながる大切な一歩なのだ。

子どもたちを通じた関わりが地域全体をつなぐきっかけに

子どもたちと学生がゲームやスポーツをしている間に、保護者を対象に「レゴ®シリアスプレイ®」を使ったワークショップが行われた。子育てのなかで感じている悩みや喜びを、レゴを使って表現するという試みだ。普段、親御さん同士が、それぞれの子育てに対する思いに触れることはなかなかない。レゴの作品作りを通して、内なる思いを表現し、それを共有することで互いの意見交換もスムーズにできているようだった。

デイキャンプに取り組むことで、「学内や学生の意識も変わってきた」と金子先生。「回を重ねるごとに、専門の知識や経験を活かして参加してくれるスポーツ研究者の先生方も増えてきました。発達障がいの子どもたちに教える教職や支援職に就きたい、という学生も増えています」。デイキャンプを通じた子どもたちとの関わりが、教員や学生の活動の可能性も広げているようだ。

今後の展望について金子先生は、「年1回のデイキャンプだけでなく、学生が市の子ども発達センターを訪れる活動なども検討していきたい」と語る。デイキャンプからスタートした支援の輪が少しずつ広まることで、この地域に暮らす子どもも大人も、未来の可能性がより大きく広がっていくことだろう。